Soy un hombre (no sé si todavía se puede decir eso) aquejado de un mal extraño, tal vez una de esas enfermedades raras que carecen de presupuesto gubernativo para ser investigada o, por el contrario, de una insólita virtud con exceso, esta sí, de presupuesto gubernativo para lograr su extinción. Mi médico de cabecera de la cama, hoy llamada con eufemismo de familia, se lleva las manos al cráneo mondo y niega con gestos mi mal: ¡Cómo puede ser! ¡Cómo puede ser!, dice de continuo, ¡Un hombre al que le encanta conversar! ¡Maldita sea!

Efectivamente, tal y como dice mi médico de cabecera, me gusta crear un ambiente adecuado: muebles antiguos de color oscuro, una butaca o sillón de orejas cómodo y, entre las manos de los participantes, una copa de balón; poner sobre el tapete verde un buen tema e iniciar sin más preámbulos una buena conversación. Más importante que este hábitat artificial es la necesidad de que participen hablantes y, sobre todo, oyentes. En estos tiempos inciertos y rápidos que en suerte nos han tocado vivir, la creación de estos entornos y la conversación con verdaderos interlocutores está de capa caída y para que se den hay que emigrar a un banco del parque, a un escandaloso bar de carretera o al mismísimo Camino de Santiago, verbigracia. El caso es que, aunque de este modo sea, el noble arte de la conversación continúe vivo y coleando y como elemento disruptivo de esta sociedad que hace aguas. Pues ya lo dice mi admirado David Cerdá, a una conversación se va a aprender.

Decía todo esto porque sigo siendo esa rara avis que intenta mantener buenas y gratas conversaciones y, como no puedo hacer de otra manera, extraigo elementos para reflexionarlos a posteriori en la solitud de mi cuarto. No ha mucho, en uno de estos diálogos salió al encerado el manido tema de los apegos. Mi interlocutor defendía que los apegos frenaban en seco las ganas o el anhelo de alcanzar la felicidad. De este debate surgieron dos temas dispuestos a ser diseccionados: los apegos y la felicidad.

Como el asunto de la felicidad da para un total de un millón doscientos cincuenta y cuatro mil, trescientos once libros, tirando por lo bajo, y este espacio es el que es, me tengo que centrar un poco, pero poco, en el asunto de los apegos.

Andan a la gresca los neoestoicos, los autodenominados coach y los aficionados a la psicología meme con este asunto. Pero al final de la batalla todos llegan a la misma conclusión: los apegos son lastres que nos impiden desarrollar «la mejor versión de ti mismo» (¡cómo me gusta esta chorrada!). Los apegos a las cosas, dicen, no te hacen ser más que un objeto más. Los apegos a las personas, sin embargo, no te hacen una persona más, sino que te impiden alcanzar tu objetivo final: la felicidad (entendida como la ausencia de problemas).

Disiento.

Con esta actitud infantil de alejarnos de los apegos o incluso de criminalizarlos no estamos creando una comunidad (hoy en día sociedad) sana y con esperanzas de continuidad. Pues alejados de los apegos materiales, personales o espirituales nos alzamos en una suerte de ser humano individual del todo. Nos convertimos en el súmmum de la individualidad, libres de todo, libres de hipotecas, libres de hijos a los que enseñar de dónde venimos, libres de una cultura e identidad que legar. Así, despojados de todo, alcanzamos la felicidad plena. Uno se para a pensar y descubre que lo que en principio parece tan revolucionario no es otra cosa que continuar con el lenguaje y la ideología imperante impuestos desde las alturas poderosas. Una vez despojados de todo, no tendremos nada y seremos felices. Y comeremos perdices, digo insectos. ¿Les suena?

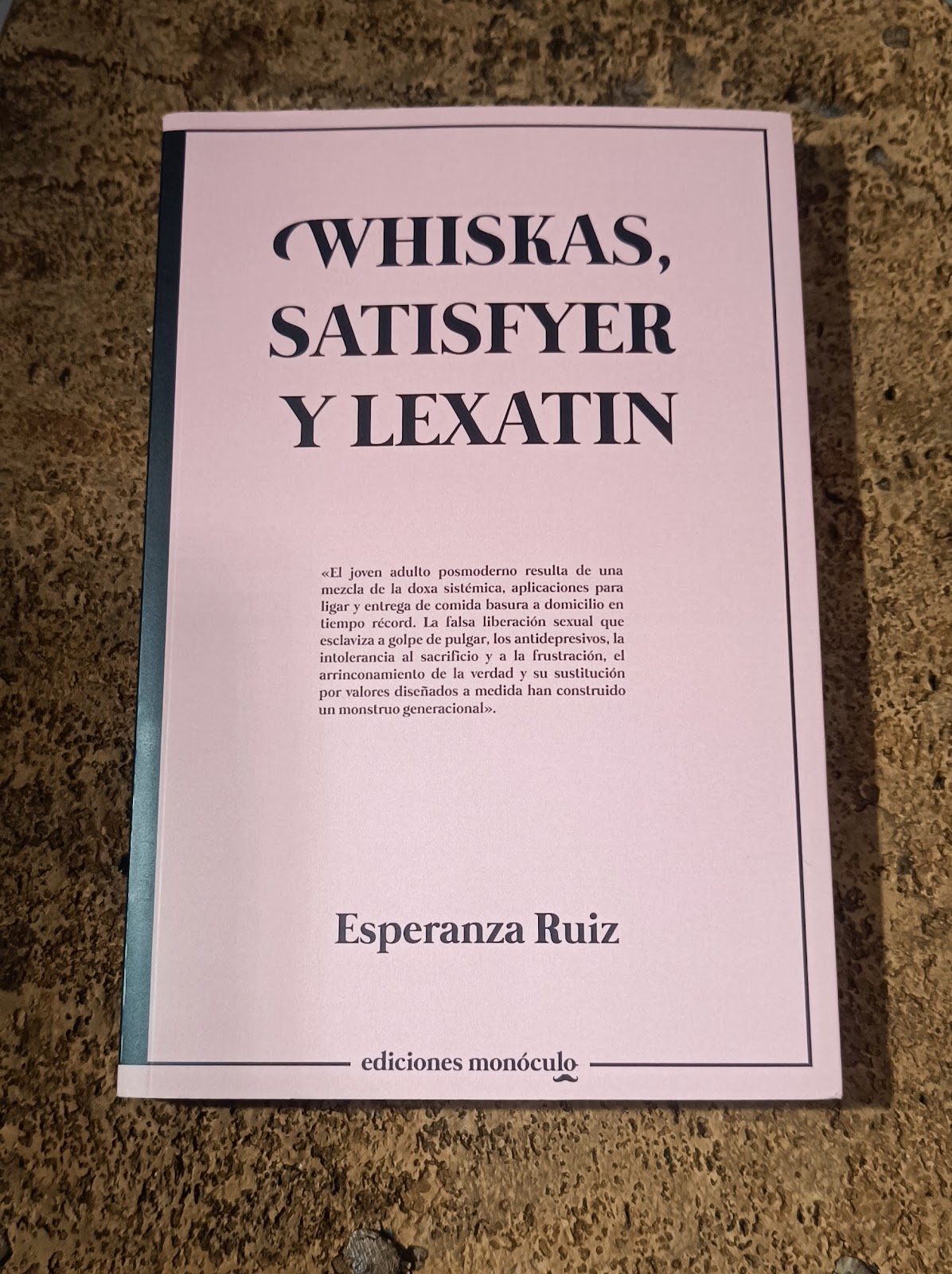

Sin nuestros apegos nos quedamos como los pollos que cuelgan bocabajo en la pollería. Sin nada. Vacíos. Insulsos. Y, al final, como bien indica Esperanza Ruiz en el título de su libro, necesitaremos el apego del Whiskas, del Satisfyer y del Lexatín. El whiskas para alimentar a la miríada de gatos que adquiriremos, con su chip y todo, para combatir la soledad; el satisfyer para rellenar con algo gélido el impulso sexual en soledad y el lexatín para calmar la ansiedad y la depresión de encontrarse solo, desamparado. Y de este modo, al combatir los apegos nos damos de bruces con la soledad, la mayor y más desgarradora enfermedad moderna.

El ser humano necesita, como ser social que es, relacionarse con otros congéneres que le den conversación, que le hagan surgir sentimientos y con los que unirse para su propio desarrollo. Y no hay mayor, ni mejor, apego que el que se establece con la amistad sana, ajena a la toxicidad y dispuesta a brindarnos asideros emocionales para cumplir con la meta vital que cada uno de nosotros tiene encomendado. Porque, como se decía antaño, quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Con los amigos se comparten charlas (las mejores enseñanzas o aprendizajes se obtienen de una buena conversación con amigos), se comparten problemas y posibles soluciones y, ante todo, se comparte la infinita alegría de estar vivo; la alegría de no estar solo.

Pero no sólo de amigos vive el hombre. Necesitamos un techo bajo el que guarecernos del frío en invierno y de las altas temperaturas del verano. Un hogar donde desarrollar la más íntima de nuestras actividades personales, donde guardar nuestra ropa bien colgada en un armario y donde depositar nuestros libros. Pero un hogar no es solamente eso. Un hogar no son sólo cuatro paredes unidas con cemento y cubiertas con teja española. No. Un hogar es donde educas a tus hijos, donde a diario celebras la vida con tu familia y donde la vida se hace más vida. Y lo más importante, es un lugar que puedes, y debes, legar a quién aquí se quede cuando tú te vayas. No hay nada más maravilloso que entrar en la casa de tus antepasados y sentir que es tuya, porque ellos lucharon porque tuya fuera.

Los apegos nos unen. Los apegos son el motivo por el que luchamos sin cuartel, por el que defendemos lo nuestro y lo que será de nuestros hijos con uñas y dientes. Pues si tengo unos buenos amigos, un dulce hogar, una patria y a Dios, tengo motivos suficientes para defenderlos. Y si mi sueldo es una verdadera mierda y con él tengo que alimentar a mi prole (de ahí viene proletario), guerrearé con saña para que me paguen lo correcto, para que no me lo bajen, pues es el pan nuestro de cada día que se llevan a la boca mis hijos. Si tengo, como Chesterton decía, una casa, tres acres (al cambio, una hectárea) y una vaca, voy a defenderlo, espada puntiaguda en mano, no sólo porque sea el lugar donde reside mi familia, no sólo porque sea el sustento de la misma, sino porque es el legado que les quiero dejar, repleto de historias familiares irrepetibles, de sentimientos vividos y, sobre todo, de memoria, sin la que no somos nada. Y de este modo trascender, pues este apego es consustancial a la familia, la que estuvo, la que está y la que quedará.

A pesar de todo esto, hay un montón de gente que piensa que el desapego es muy útil. Claro que lo es, no lo niego. Es muy útil para huir de uno mismo, de tu esencia más pura, de tu identidad verdadera, no la de cartón piedra que a diario lucimos, y de esa sana costumbre de saber quién es uno, quiénes son sus ancestros, quién su legado. Amar los apegos nos lleva a entablar feroz batalla contra el individualismo yermo, el mismo que las hordas de lambeculos al servicio del poder nos quieren vender como sano, como bueno, como imprescindible para la vida actual.

Por mí, se pueden ir al carajo con su individualismo nihilista y desasido mientras nos dejen seguir manteniendo conversaciones que nos engrandezcan.

Javier Fernández