III.- Razones por las que Francisco de Vitoria fue el generador de la civilización hispana en América. Una civilización que generó las bases de los derechos humanos tal como los conocemos hoy, y el concepto de “guerra justa”.

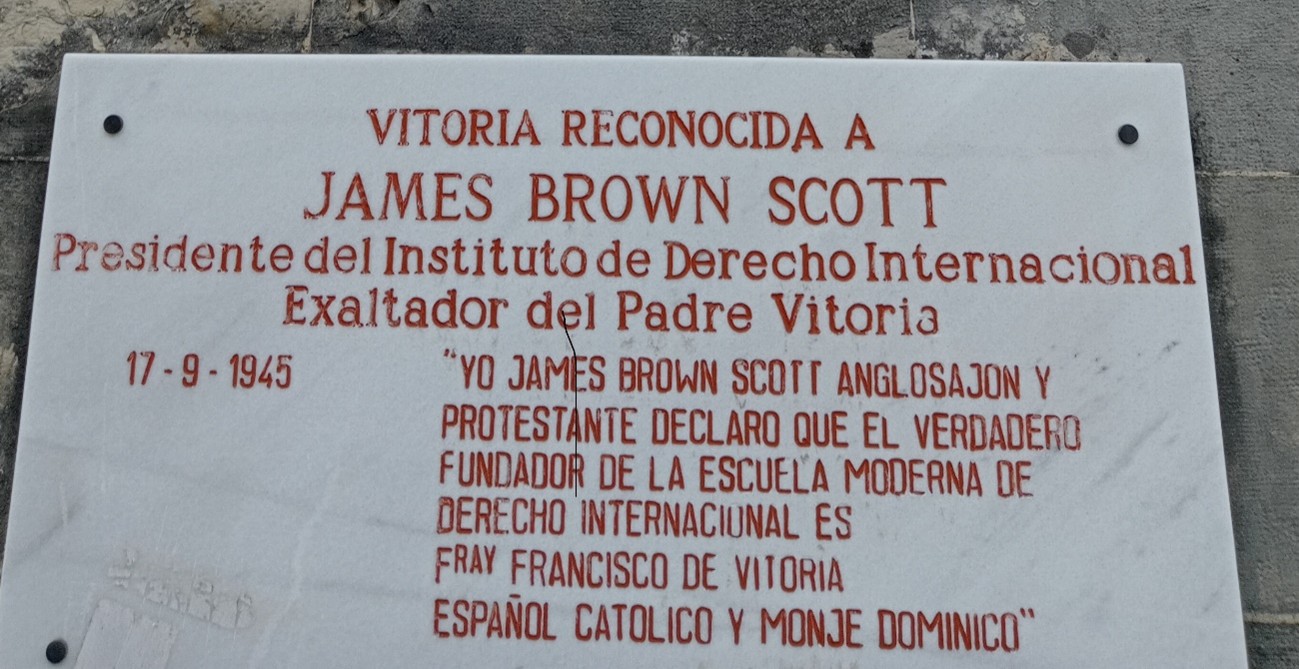

Un artículo como el presente ha de ser, por requerimientos de espacio, necesariamente limitado en extensión. No podemos exponer los aspectos detallados de esa génesis de un nuevo enfoque civilizatorio que se generó en el siglo XVI. En palabras de James Brown Scott, un importante jurista nacido en Canadá, que fue una referencia mundial en la primera mitad del siglo XX, la obra de la Escuela de Salamanca, y en especial, Francisco de Vitoria (dominico) y Francisco Suárez (jesuita), fue el germen de los derechos humanos y de la doctrina del Derecho Internacional. Ambos compaginaron en ese cuerpo doctrinal la filosofía aristotélica, el mensaje evangélico, la proyección escolástica de Santo Tomás de Aquino; y, también, los fundamentos de lo que era justo o injusto en la conquista de los territorios descubiertos. Es decir, conjugaron la filosofía, la teología y el derecho en un cuerpo común jurídico.

Para entender por qué Francisco de Vitoria fue la piedra de bóveda de la acción doctrinaria generadora de civilización y respeto a la dignidad humana de los amerindios, debemos remontarnos a las denuncias de Bartolomé de las Casas y Anton de Montesinos. Ellos ponían en relieve los abusos de los encomenderos con relación a sus encomendados indios que desarrollaban tareas de trabajo en las encomiendas.1

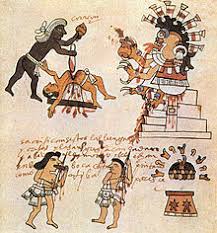

Dichas encomiendas tenían tres objetivos básicamente: Organizar el territorio y desarrollar los elementos estructurales que permitieran la explotación de recursos y sus componentes orgánicos institucionales para el funcionamiento y el control del proceso de ocupación y asimilación de los seres humanos susceptibles de ser educados. Evangelizar y adecuar a las sociedades tribales a una nueva forma de estructurar el dominio empezaba a ser la tarea esencial. Y evitar que el elemento indio volviera a sus antiguas formas de vida que tenían como componentes la esclavización y sacrificio ante los dioses de etnias más débiles, la idolatría, y la antropofagia. Esas circunstancias eran lo fundamental a corregir por parte de los invasores españoles, tanto de la parte clerical como de la civil.

Bartolomé de las Casas y Montesinos lograron sensibilizar a la Corte imperial sobre la necesidad de no esclavizar a los indios, de no someterlos al margen de su voluntad a los criterios de los dominadores, tanto de carácter religioso como de funcionamiento, respetando sus costumbres y formas de vida, y, sobre todo, de no explotarlos provocando una degradación de su calidad de vida. Se produjo un debate sobre la naturaleza del indio y de su educabilidad. De si podían o no ser evangelizados. Si eran seres inteligentes o más cercanos a la naturaleza animal.

Esto dicho así, puede no ser bien interpretado con la sensibilidad presente de las sociedades, pero, sin embargo, no era tan fácil. Y no lo era porque la extensión de territorio a controlar para que se cumplieran los requisitos marcados en la normativa imperial era enorme, y era inevitable que hubiera abusos. Por otra parte, esa enorme extensión que multiplicaba en mucha cantidad los dominios del propio territorio peninsular exigía unos contingentes enormes de misioneros y tropas enviadas desde los reinos peninsulares. Y por otra parte los evangelizadores eran seleccionados por su actitud y preparación, e iban muy mentalizados de su rol de transmisores de la fe y del aporte de su existencia a un fin altruista y un sentido de la vida volcada a grupos humanos que en la península se desconocían.

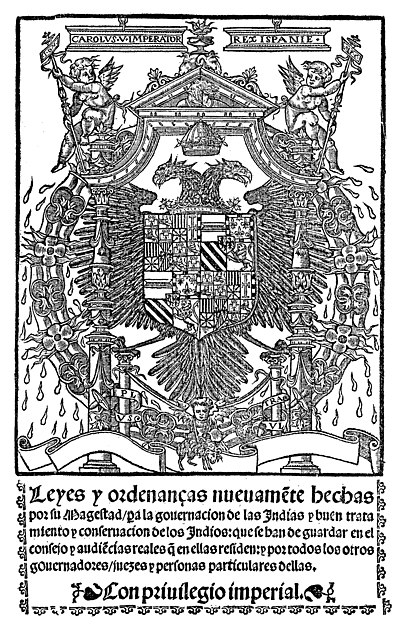

Por lo cual, la abolición de las encomiendas se produjo en un primer momento en 1543 por las Leyes Nuevas, pero tuvieron que ser restauradas poco después porque los propios dominicos constataron la dificultad de recomponer un mínimo orden que permitiera dirigir el proceso civilizatorio y de organización del territorio, y, además, los indios, liberados del control volvían a sus costumbres primitivas y la situación se volvía imposible de abordar.

Ello conllevó la necesidad de que Carlos I de España y V de Alemania terciara en el enfrentamiento entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas entre dos posturas irreconciliables e irreductibles. El primero, defendiendo el derecho de la corona a imponerse por la fuerza, para la administración de los dominios. No había una idea clara de que el elemento indígena pudiera ser asimilado con comportamientos paternales y había dudas morales sobre si el poder imperial, representado por los conquistadores, tenía la legitimidad para hacerlo en virtud del mero derecho de conquista romano.

Y en contraposición, el segundo abogaba por la primacía absoluta del derecho de los indios a su propia vida y dignidad, llevando su postura hasta el punto de exigir que no se les impusiera ni la religión ni ningún otro precepto, sino que se les convenciera con buenos modales. Esta era una posición exageradamente garantista que no era viable.

Ante esta dicotomía, el emperador Carlos conturbado por su empeño de conjugar lo espiritual con lo temporal y hacer buen uso de las bulas del pontífice Alejando VI, preguntó a los sabios de Salamanca, entre otros a Francisco de Vitoria, como resolver el dilema. Y en 1550 se produjo una situación sin precedentes: Francisco de Vitoria convenció al emperador respecto a cómo abordar de forma equilibrada las políticas de conquista y sometimiento a los indios, con un nuevo marco jurídico. Y sobre cómo podría justificarse desde un plano moral y cristiano la necesidad de usar la fuerza de las armas, y en qué condiciones era justo y legítimo hacerlo.

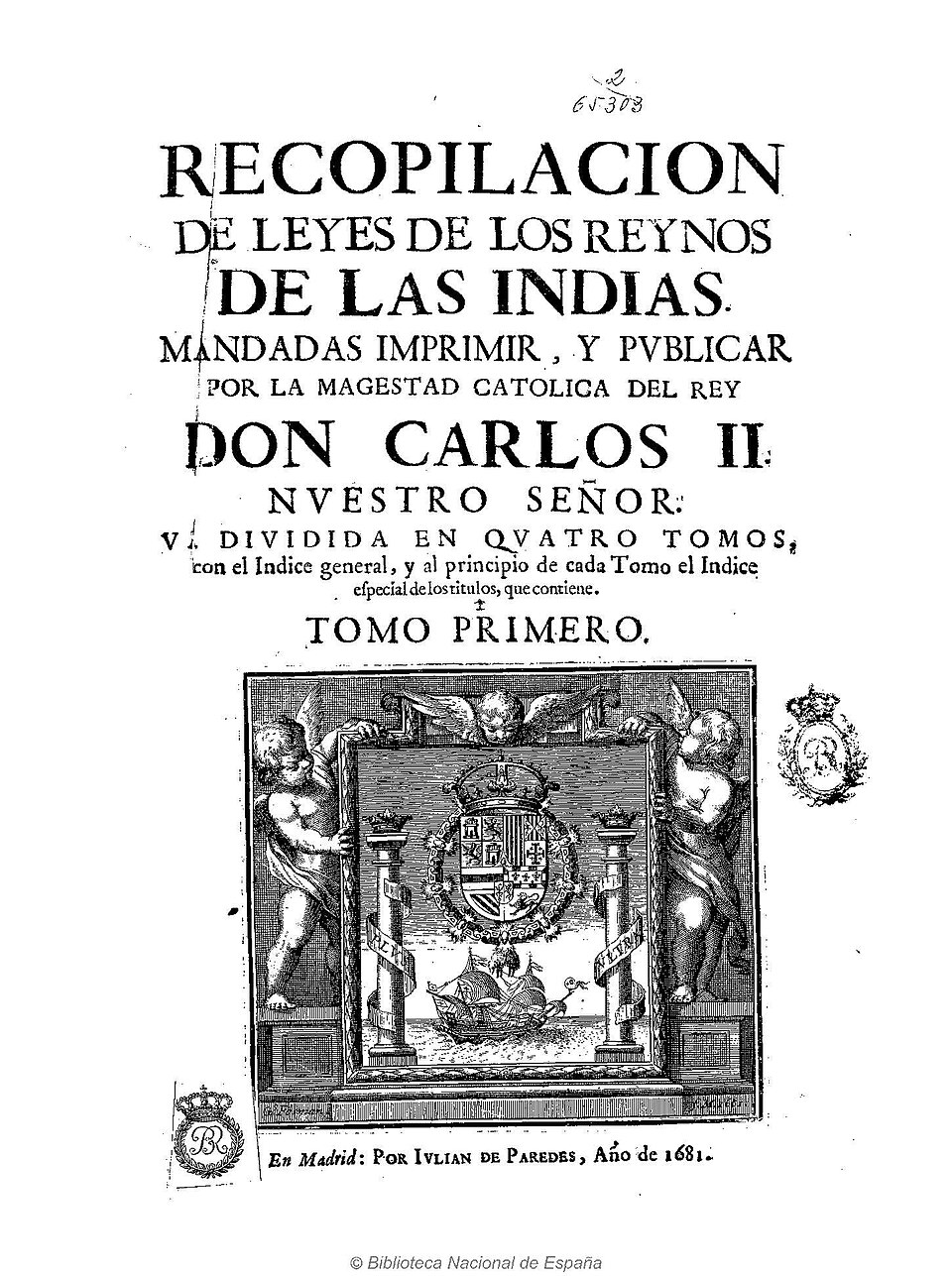

La forma de desarrollar estos criterios fue de orden jurídico, porque compaginaba la visión cristiana y evangélica, el catecumenado, con el orden político y orgánico del imperio. En el sustrato cognitivo estaba la consideración de los aborígenes de las tierras conquistadas como seres con derechos genuinos por ser seres creados por Dios a su imagen y semejanza, y su dignificación. Ello fue un salto en el planteamiento de la protección del ser humano, que luego fue desarrollado por las Leyes de Indias, compendiadas por Solórzano en el siglo XVII, en su Nueva Recopilación de las Leyes de Indias, donde se recogían en un cuerpo doctrinal todo ese conjunto de normas que se fueron desarrollando con una precisión y concreción asombrosa para su tiempo.

Todo ello formó un cuerpo jurídico que fue profundamente innovador y generador del Derecho de Gentes, que James Brown Scott calificaría como obra grandiosa, tal como reza una placa situada en la trasera de un monumento en el Paseo de fray Francisco de Vitoria de esta ciudad2. Así se trasladaron las palabras del presidente del Instituto de Derecho Internacional.

IV.- ALGUNOS ELEMENTOS DOCTRINALES DE LAS RELECCIONES DICTADAS POR EL EGREGIO DOMINICO:

En torno a la naturaleza social del ser humano, las personas están dotadas del don de la comunicación e intercambio de conocimientos y experiencias como vía de perfección. Y al nacer a imagen y semejanza con Dios ninguno de los hombres es superior al resto, nacen iguales. Y ello obliga a coexistir en tolerancia, convivencia y diálogo.

Establece, referido a esa sociabilidad, el derecho al libre comercio sin discriminación al origen o procedencia o situación de los individuos.

Francisco de Vitoria, antecesor de Hobbes, tiene una visión positiva de la naturaleza humana. A diferencia de Hobbes que afirmaba que “el hombre es el lobo del hombre” marcando la naturaleza cainita de la especie humana, Vitoria considera que toda la especie humana tiende al bien y forma parte de un universo humano por el bien común tendiendo a la amistad, pero sin perjuicio del hecho de la guerra justa para proteger ese derecho a ser justos y buenos. Por lo cual el hombre tiene derecho a defenderse y a defender su religión si es atacada.

Este enfoque dirige la mirada hacia la consustancial dignidad de la persona humana. Y para ello un requisito imprescindible es la educación y perfeccionamiento de su condición. Esa dignidad se mancilla por la mentira que es una lacra que hace inviable el ser social.

Es curioso que aborda también la necesidad del ser humano de jugar, divertirse y exhibir habilidades como derecho ligado al ocio y el descanso.

Pero lo que más atención dedica es a las condiciones de legitimidad del hecho de la guerra, evitando matar o herir gratuita o innecesariamente. Lo que hoy llamaríamos reacción proporcional. Es decir, pone por encima de cualquier causa el valor de la vida, hasta el punto de “si no tiene otro medio de defensa que el de matarlo, puede renunciar a ese acto y dejarse matar, sobre todo sospechando que el invasor, muerto en ese acto, se condenaría”.

La regulación del derecho a la guerra contiene un repertorio de situaciones, conductas y circunstancias suficientemente meticulosas como para enfocar su necesidad o no, su legitimidad moral o su rechazo. Es un sistema de regulación del derecho a la defensa y de la necesidad de combatir situaciones que dio fundamento al derecho internacional como sistema jurídico para la convivencia entre naciones.

Llega a regular el derecho de familia, es decir que considera a la familia célula de la sociedad y aborda la relación de los hijos respecto a sus padres.

Incluso llega a establecer la dispensa moral del hurto en caso de necesidad vital de alimento.

Establece la colaboración entre las personas en el ámbito civil para el progreso de las sociedades. Y regula el derecho a la libre circulación y establecimiento sin que pueda ser impedido. Es decir, los derechos humanos en el trato hacia las personas por las sociedades. Todo ello pensando en la conducta de los españoles en la ocupación de los territorios conquistados y de los naturales allí existentes.

Por otra parte, regula la legitimidad del poder y de sus límites por ser de origen divino al servicio de la sociedad. En esto se adelanta a Francisco Suárez. “Esto es necesario para la paz: que en lo que respecta al bien común el parecer de la mayoría prevalezca y domine”.

En todo caso o situación rechaza la venganza, salvo que los pueblos persigan recuperar lo robado por los enemigos.

Y tiene mucho interés la consideración de que el poder debe ser justo y administrado según los méritos de sus subordinados.

E, incluso, se adelanta a lo que hoy llamaríamos democracia: “En las elecciones tengo la obligación de elegir no al mejor en absoluto, sino al mejor de los posibles, esto es, que cuente con votos en abundancia. Al que creo insuficiente no debo votarle, aunque todos lo quieran elegir”.

Y, de alguna forma, vincula los bienes privados al interés general, justificando causa de expropiación al interés general. Dice que los bienes particulares tienen función de interés social, aunque con límites y sin perjuicios injustos.

El Derecho Natural es la luz y la fuente del conjunto de los derechos que protegen a los Indios, tal como entendemos dicho Derecho a día de hoy. Parece una ucronía, pero leyendo las Relecciones se nota que la tradición fundamenta, en parte, el Derecho Natural tal como se estudia hoy en las Facultades correspondientes.

En cuanto a la evangelización preserva la libertad de las personas y el derecho a no ser coaccionados los infieles.

En definitiva, si bien la conquista y civilización americanas fueron hechas por héroes y santos que fueron a salvar almas, no hubiera sido posible tal magnitud de las hazañas en el ámbito material y en el espiritual de no haberse generado todo un cuerpo filosófico-teológico y jurídico que dio forma y contenido a aquel proceso civilizatorio. Y Francisco de Vitoria fraile y sacerdote dominico, fue el alma y principal humanista que lo posibilitó.

Ernesto Ladrón de Guevara

NOTAS:

- Hay que precisar que las encomiendas tenían una regulación bastante precisa respecto a los límites del trabajo de los indios, tanto en cuanto a las sesiones de trabajo, las condiciones del mismo y los tiempos de descanso. ↩

- Esta efigie del sabio profesor de la Escuela de Salamanca está en estado lamentable y las instituciones no atienden los requerimientos del autor de este artículo de que se adecente y se restaure. ↩